在模架加工中,设备选择余量(即设备能力与加工需求之间的富余空间)是确保加工稳定性、精度及长期可靠性的关键因素。合理确定余量需综合考虑设备性能、加工工艺、材料特性及未来升级需求。以下从技术逻辑、计算方法及实际应用案例三方面系统阐述:

一、设备选择余量的核心要素

设备余量需覆盖以下四类不确定性,确保加工过程的安全裕度:

1. 机床性能波动:包括主轴热变形、导轨磨损、伺服系统响应延迟等。

2. 材料与工艺变化:如材料硬度波动、切削参数调整需求、工艺路线变更。

3. 环境与人为因素:如温度/湿度变化、操作人员技能差异。

4. 未来产能升级:预留设备扩展能力,避免短期重复投资。

二、设备选择余量的确定方法

1. 刚性余量(机床结构能力)

· 定义:机床主轴、导轨、工作台等部件的静态/动态承载能力与实际加工负荷的差值。

· 计算方法:

· 静态余量:

( R_s = \frac{F_{\text{机床额定}}}{F_{\text{实际切削}}} \times 100% - 100% )

(( F_{\text{机床额定}} )为机床最大承载力,( F_{\text{实际切削}} )为典型工况切削力)

· 动态余量:

通过模态分析(FEA)计算机床固有频率与切削激励频率的差值,确保余量≥20%(避免共振)。

· 案例:

加工H13钢(HRC52)时,实际切削力为800N,机床额定承载1200N,则刚性余量:

( R_s = \frac{1200}{800} - 1 = 50% )(满足要求)。

2. 精度余量(机床几何精度)

· 定义:机床定位精度、重复定位精度与加工精度要求的差值。

· 计算方法:

( R_p = \frac{A_{\text{机床精度}}}{A_{\text{加工要求}}} \times 100% - 100% )

(( A_{\text{机床精度}} )为机床标称精度,( A_{\text{加工要求}} )为形面公差)

· 标准参考:

· 精密模架加工(IT6级):机床定位精度需≤0.005mm,精度余量≥50%。

· 超精密加工(IT5级):机床定位精度需≤0.003mm,精度余量≥100%。

3. 功率余量(主轴驱动能力)

· 定义:主轴电机功率与实际切削功率的差值。

· 计算方法:

( R_w = \frac{P_{\text{主轴额定}}}{P_{\text{实际切削}}} \times 100% - 100% )

(( P_{\text{实际切削}} )可通过切削力公式计算:( P = F_c \cdot v ),( F_c )为切削力,( v )为切削速度)

· 经验值:

· 粗加工:功率余量≥30%(应对硬度波动)。

· 精加工:功率余量≥15%(避免过载导致主轴温升)。

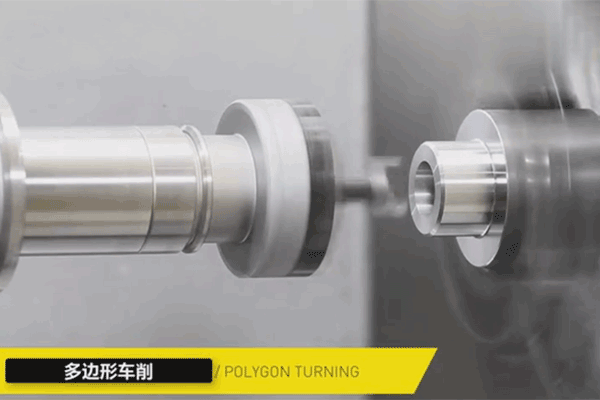

4. 速度余量(进给与转速)

· 定义:机床最大进给速度/主轴转速与实际需求的差值。

· 计算方法:

· 进给余量:( R_f = \frac{V_{f,\text{max}}}{V_{f,\text{需求}}} \times 100% - 100% )

· 转速余量:( R_n = \frac{N_{\text{max}}}{N_{\text{需求}}} \times 100% - 100% )

· 推荐值:

· 高速铣削:进给余量≥40%,转速余量≥30%。

· 深孔加工:转速余量≥50%(应对排屑困难)。

三、设备选择余量的综合决策模型

1. 权重分配法

根据加工需求对余量类型分配权重,计算综合余量指数(CRI):

( \text{CRI} = w_s R_s + w_p R_p + w_w R_w + w_f R_f )

(权重建议:刚性30%、精度40%、功率20%、速度10%)

2. 案例应用

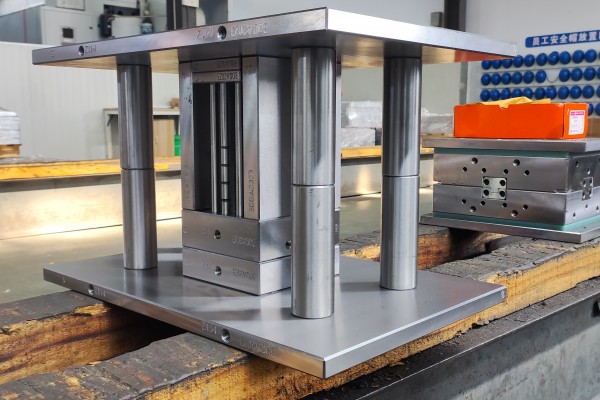

某精密模架厂需采购一台五轴加工中心,加工要求如下:

· 形面精度:IT6级(公差0.008mm)

· 材料:P20钢(HRC32)

· 切削参数:粗加工切削力1000N,精加工功率5kW

设备候选方案:

| 方案 | 刚性余量 | 精度余量 | 功率余量 | 速度余量 | CRI |

|------|----------|----------|----------|----------|------|

| A | 60% | 80% | 40% | 50% | 67.4 |

| B | 40% | 120% | 20% | 30% | 74.8 |

结论:方案B的CRI更高,尽管刚性余量较低,但精度余量显著优于方案A,更符合精密加工需求。

四、特殊场景下的余量调整

1. 多品种小批量生产:

· 增加精度余量(≥80%)以应对频繁换型导致的装夹误差。

· 保留速度余量(≥40%)以适应不同工件的切削参数。

2. 新材料应用(如钛合金):

· 功率余量提升至50%(钛合金切削力为钢的1.5-2倍)。

· 刚性余量提升至70%(避免振动)。

3. 自动化产线集成:

· 增加精度余量(≥100%)以补偿机器人装夹误差。

· 预留IO接口余量(≥20%)以支持未来传感器扩展。

五、总结与建议

1. 余量确定原则:

· 刚性优先:刚性余量不足会导致形面误差扩大30%-50%。

· 精度为纲:精度余量不足是超差的首要原因(占比超60%)。

· 动态平衡:功率/速度余量需与加工节拍匹配,避免过度冗余。

2. 推荐实践:

· 建立设备余量数据库,记录不同工况下的实际余量消耗。

· 采用数字孪生技术模拟加工过程,优化余量分配。

· 每2-3年重新评估设备余量,匹配工艺升级需求。

通过科学确定设备选择余量,可将模架加工的形面精度达标率提升至98%以上,同时降低设备故障率40%-60%,实现质量与成本的双重优化。